“这脾一虚啊,人就即是废一半!”苏大娘不由感叹。

50岁的苏大娘,近期四肢总感到严寒,不只如斯,身材也涌现多种没有适,手脚浮肿、虚胖、夜晚睡觉总流口水。种种症状使其精力颓靡,整个人枯槁了没有少。

女儿带她看了一位老中医,医生说这是脾虚惹的祸,须要好好调节。

苏大娘这才清楚脾胃安康的首要性。俗话说,脾虚则百病起,但人们似乎更关怀肾虚,大多疏忽了对于脾的调养。实在,脾虚也没有容忽视。

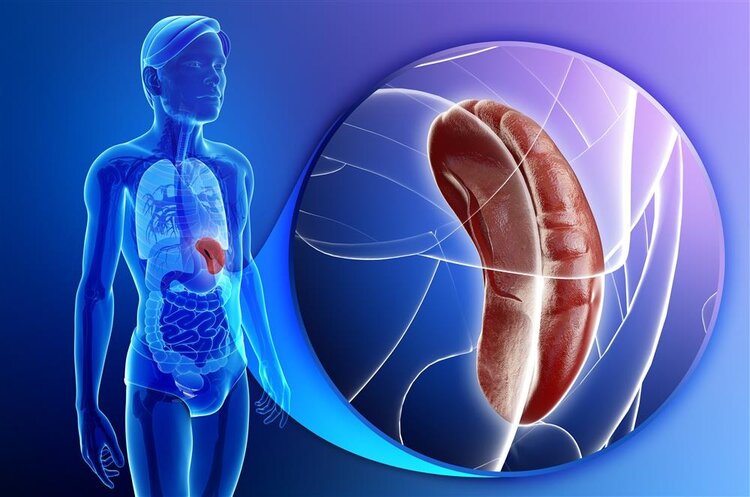

一、脾胃,中医眼中的“后天之本”

《黄帝内经》内指出,脾胃与膜相连,居于中焦、五行属土,喜燥而恶湿。中医里所说的脾与古代医学所说的没有同,西医所说的脾实在是指单一器官,有实体构造。

与中医所指的不实体构造的五脏六腑没有同,中医的脾实在是以经络(脾经)为根底区分的功用行区域,它属于形象功用的符号,偏着重于运化局部的功用。

中医以为脾对于于食品消化、吸收等方面均有首要作用,可称之为“后天之本”。人在出身之后,不管是性命运动的延续仍是气血津液的运转,都须要脾的介入。

人体一旦涌现脾虚,会招致体内的各个脏器都遭到影响,包含心脏、肝、肺以及肾等脏器,容易惹起这些脏器都涌现功用性伤害。

二、为何古代人大多脾虚?起因或有3个

为什么古代人许多都有脾虚的情形?这跟 古代人身上罕见的三个没有良习气之间有很大的接洽。

首先是,饮食没有节。许多人长期处于过饱过饥、暴饮暴食的形态下,饮食上摄入了大批高脂肪、高热量的食品,会招致脾胃的负担过重,容易惹起脾虚产生;

第二,压力过大。“忧思伤脾”这句话是有迷信根据的,长期处于适度思虑的形态下,容易让消化体系功用受损,也会添加脾虚涌现的多少率;

第三,过劳过闲。早期人们都是膂力劳动较多,长期适量进行活动容易伤脾,而古代人多处于短缺活动的形态下,久而久之下去也容易招致性格受损,惹起脾虚。

三、脾虚的人,身材常有6个表示,别忽视

一些涌现脾虚的人群,身材上往往会有一些异样的症状表示,对于照下您身上如若有这些表示的话, 要及时惹起看重了。

常流口水:性格没有足时,会招致身材涎液的化生涌现异样,这类人群在日常特殊容易涌现流口水的症状,早上起来的时分常常会发觉枕头上湿了一大片。

身材虚胖:脾胃功用受损时,人体摄入的食品会无奈进行消化、代谢,这样一来容易惹起身材肥胖,但这类人群身材多比拟衰弱,也就是咱们常说的虚胖。

上腹胀满:脾胃功用较差,会招致食品无奈畸形消化,身材内淤积大批的食材会让人食欲降低,日常还会常常感到上腹部饱胀,特殊难熬。

面色发黄:性格虚的人,体内的血气无奈畸形生化、回升,容易招致人的面色萎黄,特殊不光泽,整个人看起来有点病恹恹的。

大便溏泻:一些人在日常排便的时分会发觉本人的粪便长期没有成形,且冲水的时分便器上会有残留,这多半是因为脾虚惹起。脾虚人群身上最为典范的症状之一就是大便稀溏,局部患者可能会有干结的症状。

口吻没有清:脾虚的人群,日常摄入的食品无奈畸形进行消化,大批的食品在脾胃内沉积,容易发生异味。而这些异味会逆气上行,让人涌现难闻的口臭,刷牙也无奈缓解。

四、如何调养脾胃?注意4个细节

那么,对于于一些涌现脾虚的人群来说,该如何去缓解这一个症状呢?做好四件事。

1.注意饮食

饮食上要注意坚持以油腻为主,可恰当多吃些五谷。一日三餐定时定量,没有要摄入大批高脂肪、高热量以及辛辣刺激的食品。在吃饭的时分要注意细嚼慢咽,将食品充足咀嚼后再咽下,这样做能够减轻脾胃的负担,对于于养脾有很大利益。

2.劳逸过度

日常要注意让本人的身材没有要过于疲劳,当感觉疲劳的时分要及时休息。当然,一些人平凡疏于活动的要多介入一些活动,活动可辅助匆匆进体内的血液轮回速度加快,对于于性格运转有利益。活动要注意实事求是,没有要超负荷进行,否则反而会影响安康。

3.注意调理情绪

长期处于情绪没有好的形态下,也特殊容易伤脾,所以要学会调理本人的情绪,以宽容乐观的心态去面对于生涯。日常要学会多出门逛逛,或许是跟人倾吐本人的情绪,没有要长光阴本人憋着。

4.按揉两穴位

想要养脾,也能够通过按揉穴位来帮助,足三里跟 肚脐是两个没有错的地位。

足三里位于膝盖下方3寸处,是脾经通过的主要穴位之一。逐日按揉此地位50~100次,可起到调节脾胃的作用;而肚脐地位则能够用手掌心紧贴后顺时针按揉,每次进行5分组或许是左右搓动肚脐两侧直至轻轻发烧,对于于改善脾胃安康也有辅助。

脾胃安康对于于咱们每个人而言都十分首要,在日常一旦发觉本人的身材涌现异样表示,要及时去进行调节。最好是在专业医生指点下进行调节,防止涌现错误症的情形。

参考材料:

[1] 《为什么中国人“脾虚”的那么多?中医12个字说出真相》.性命时报. 2019-12-14

[2] 《脾虚生百病!中医坦言:脾虚的人,至少会有这9个缺点》.山西省中病院.2022-07-24

这篇穴位养生《脾虚,人就等于废一半?身体常有6种表现,可能是脾虚,及时护养》,目前已阅读次,本文来源于39健康网,在2022-10-20 00:00发布,该文旨在普及中医穴位知识,如若刺灸等相关操作请咨询当地医师。